X

发布时间:2020-01-23 04:00:58

发布时间:2020-01-23 04:00:58

0次

0次

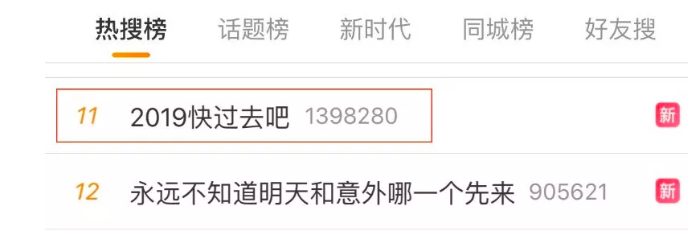

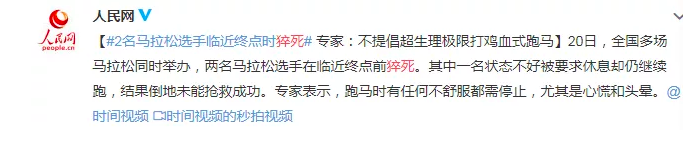

2017年有一份数据表明,我国每年有54万人心源性猝死,其中43%是18-39岁的年轻人。这个数字远大于每年自杀的人数。但它引起的注意,却远远小于后者。每一个冰冷冷的数字都在警告我们每一个人:生命可贵,真的只有一次,意外可能随时都会发生。

上海26岁的漫画家“回首而已”(笔名)由于过度劳累,发生心源性猝死。她最后的微博动态是:安详的沉睡,我最爱的魔女。没成想睡着之后的她再也没有醒过来。

像很多行业一样,光鲜背后,都有许多乱象,失去了常识和底线,却又用敬业宣传、励志鸡汤,把问题盖过去。

如此一来,出事只是概率而已。

而我们自己,每天也都是背着大大小小的概率在生活。

《中国城市白领健康状况白皮书》显示,目前中国主流城市的白领亚健康比例高达76%,处于过劳状态的白领接近六成,真正意义上的健康人比例不足3%。

而过度加班又是导致“过劳死”的首要原因,且呈年轻化趋势,除了IT,广告、媒体、医疗、金融、教育等行业都是重灾区。

中国适度劳动协会课题组,曾对北京的白领做过调查,他们认为:

有61.6%的人已经进入了过劳死的“红灯预警期”,即具备过劳死的征兆;有26.7%的人处于过劳死“红灯”危险区、即随时可能过劳死状态。

平时身体健康或貌似健康的患者,在出乎意料的短时间内,因自然疾病而突然死亡即为猝死。“猝死主要发生在精神紧张、情绪波动大、体力透支等人群中。”邵逸夫医院心内科主任傅国胜说,工作压力大的白领、黑白颠倒的夜班人群、网商和网店店主等群体,都应特别注意心血管疾病的预防和筛查。

“没有钱是好赚的”

“欲戴王冠必承其重”

“我们都是在为简历打工”……

这种将原本百态的人生,设置为单一、快节奏的价值状态中,所形成的个体焦虑感,以及焦虑的程度,是真实存在、必须存在,还是人为的制造与贩卖?

罗振宇在《奇葩说》里,强调“996”是“我们这一代人的命”,难道我们这代人,就活该这么倒霉吗?

成人的世界从来没有容易二字。我们为了生存,在这个瞬息万变的时代一刻不停,奋斗不止。

可如果不及时的舒缓压力,让生活和工作,一张一弛达到平衡,任由压力成为我们身体的黑洞,一点一点扩大,将我们吞噬。

人是习惯性存在侥幸的,面对高压的生活,相信我们每个人都在拼尽全力的活着,我们觉得熬夜不可怕,疲劳过度不可怕,我们肆无忌惮地透支自己的身体,透支自己的生命。

预防猝死 核心是睡好觉

面对心源性猝死,我们能做些什么?

其实古人早就告诉我们了,《素问.上古天真大论》:“起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,尽终其天年,度百岁乃去”。“生活病了,人才会得病”!现代人忙于工作、物质追求,忘记了如何生活,熬夜,加班,暴饮暴食等,太多的消耗,损伤身体。

“扶阳理论”来源于《易经》、《内经》和《伤寒论》,“扶阳”即是扶助人体阳气来养生的一种方法。阳气足,人就不易生病。“心阳的养护需要按照科学的方法进行,顺应自然规律进行运动就是其中的一种。”此外,稳定情绪、适当运动、注意饮食也可以在一定程度上预防猝死。

一是形体运动,常见的有太极拳、八段锦、易筋经等。据了解,2015年《美国心脏杂志》发表了一项随机临床试验,太极拳能改善心肌梗死后患者功能,太极拳可以作为心脏康复的一种有效形式。有研究表示:太极拳可以改善中老年人心脏功能,尤其是心脏舒张功能,还可以作为对心源性心脏手术后预防急性心衰的辅助治疗。

(图片来自生活道公益基金,为太极名家张全亮老师在生活道公益基金暑期特训营上教孩子们太极拳)

三是饮食调理,低脂、低糖、低盐。少食用碳水化合物、脂肪,多食用优质蛋白、纤维素等。以及戒烟、戒酒等,通过总量控制、结构的调整有利于心脑血管的防治和康复。

四是精神摄养,一般来说,焦虑、抑郁会加重心脏病的发作。通过心理测评、心理疏导等方式,缓解“双心疾病”。这也是中医康复学的重要组成部分。

五是物理疗法,在中医康复学中主要有针灸、穴位贴敷、穴位注射、耳穴、灸法等。这些方法对心脑血管疾病的康复都有一定的疗效。

(图片来自生活道公益基金,为“生活有道,健康长寿”健康公益课走进东莞活动时王成亚老师给大家讲授针灸和穴位敷贴要领)

六是环境疗养,运用森林、空气、日光、泉水、园艺及花卉等自然环境中的物理、化学因素进行不同方式的治疗与调养,对多种慢性疾病具有不可替代的作用。”

(图片来自生活道公益基金,为“生活有道,健康长寿”健康公益课走进东莞活动的练功图)